赤間関硯とは

はじめに

日本の硯を代表する一つに挙げられ、山口県の特産品である「赤間硯(あかますずり)」は、現在、宇部市の山奥で採石される「赤間石」という赤褐色の石材を用いて下関市と宇部市で制作されています。

赤間硯の名称は、古くから赤間関※1で制作されてきたことにちなみますが、なかでも当地の硯工※2たちは、産地の自負を込めて硯の裏面に「赤間関」「赤間関住」と銘※3を刻み、「赤間関硯(あかまがせきすずり)」と呼んできました。

このサイトでは、当地の硯工の慣習にならい、「赤間関硯」の名称を使っています。

大名や異国人、吉田松陰や高杉晋作ら多くの志士達に愛され、幾多の歴史の節目に立ち会ってきた赤間関硯。

発祥の地下関で伝統を継承する者として、一人でも多くの皆様にこの硯の魅力を知っていただけたらと願います。

ままならぬ浮世としれど逢いたさに用ありげなる玉章※4は

こころ赤間の小硯に受けてほしさよ萩の露 (伝 高杉東行※5作)

※1 赤間関(あかまがせき):下関の古名で関門海峡沿いの旧市街

※2 硯工(けんこう):硯を制作する人

※3 銘(めい):制作物に入れる作者名のこと

※4 玉章(たまづさ):他人を敬い、その手紙・文章をいう語

※5 高杉東行(とうぎょう):高杉晋作の雅号

赤間関硯の名称

赤間関硯という名前で呼ばれるようになったのはいつ頃からでしょうか。

まずは、「赤間」、「赤間関」の由来として次の4つの伝説からご紹介します。

1.「長門国風土記」の赤目龍説

赤い目を持った龍が、山陰方面から山陽方面へ龍王の使いで出かけるときに、近道をするために陸地を蹴破って水路をつくり、そこを通って行った。その水路が現在の関門海峡で、赤目龍の作った土地ということから、赤目という名がつき、良港の条件を備えた海上交通の基地とし赤間というようになった・・・

江戸初期の学者林羅山は、その著作「本朝地理志略」の中で、「赤間関一に赤目関と曰ふ、赤目は鯛の名也、古大鯛魚ありて透過※6す、故に名づく、周防長門の界也」と書き、古代下関の海岸付近を赤い目を持った大きな鯛が通った故事に、赤目・赤間という地名の由来を求めています。

また、谷川士清(ことすが)が延享5年(1749)に書いた『日本書紀通証』には「長門赤間関は赤女※7多きを以って之を名づく、風土記に見ゆ。」とあり、林羅山の説をそのまま受けついでいます。

2.大きな赤い岩説

明治時代の歴史家、近藤清石が中心となって唱えたもので、「現在の赤間町のあるところに、大変大きな赤間硯の原石があって、これを遠くから眺めると、ちょうど赤い馬が立っているように見えた・・・このことから土地の名を赤馬・赤間と呼ぶようになった。」というものです。

しかし、吉田東伍が編纂した『大日本地名辞典』によれば、「赤間の名は大同類聚方に首出の赤間稲置とあり、姓にかけて曰へり。俗説此地に赤駒の形色備へたる岩石ありと云ふは附会※8の説なるべし」として、この説にはあまり高い評価をしていません。

3.舟軻(しゅうか=大きな船)の別名説

南部伯民(なんぶはくみん)が、享和2年(1802)に書いた『技養録』という書物の中に「長州赤馬関、或る説に赤馬は舟軻の異名にして、赤馬関は猶舟関と曰ふ如しと、古今注に曰く、孫権の時舸を名つけて赤馬と為す、馬の陸を走るが如きを言ふ也。蓋し此処要関を以て一大海門の地に在り、弘舸巨船連舳断つなし、其多きは一日の中、出入各千艘に至ると言ふ。是れ其の以て之に名づくる所以にして、その特に異名を用ふるは、以て其称謂(しょうい=名称)を婉にするのみ」と書き、古代中国で大きな舟のことを“赤馬”と呼んだ故事をひき、海上交通の重要な地点である土地から、大きな船の出入が非常に盛んだったために、赤馬という別名で呼んで、港の出入りのにぎやかさを強調したのだ…といっています。

これは、赤間は長州と豊前との山の間が開いて海峡ができているので、このように呼ぶのだ・・・というものです。江戸末期の学者中村徳美はその著書『長門国志』の中で、このことを「赤間とは赤は借字にて、阿加は加と伎と通音阿伎にて開字の訓義なり。阿伎と言は、海門また山間などの開たる所を言名也。此処を阿伎と言へるは、速門の海門両山の間の開たる地なれば、阿伎とは言へるなり。阿伎を阿加と言は阿加摩と言下の摩にうつる音便なればなり。」と書いています。

赤間関硯の制作者として、2の「大きな赤い岩説」は吉田東伍が附会の説と批判しているとはいえ、とても興味深いものです。

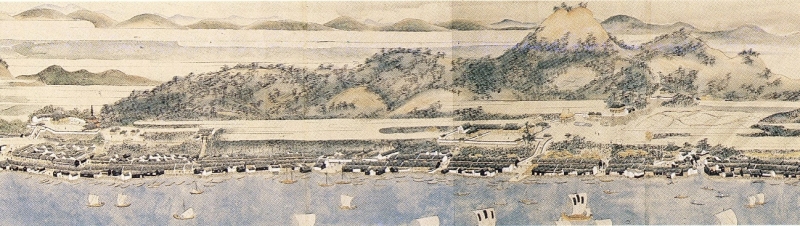

その理由は、現在の赤間町の隣、阿弥陀寺町にある赤間神宮の背後に「紅石山(べにしやま)」という全体が赤間関硯の原石からなる山があるからです。今は樹木や草に覆われて岩肌を見ることはできませんが、狩野芳崖が数え年15歳の時、幕末の赤間関を描いた「馬関真景図巻(ばかんしんけいずかん)」では、紅石山の山頂部は、はげ山として紅色で描かれています。赤い馬が立っているように見えた大きな赤い岩は紅石山だったのではないでしょうか。

馬関真景図巻(部分) 天保13年(1842) 狩野松隣十五歳写之

さて、文献史料からこの硯がどう呼ばれてきたのか探ってみます。

1431年頃に編纂された「朝鮮王朝実録/太宗実録」には、室町時代の1417年(太宗17)8月、周防・長門の守護であった大内盛見(もりはる)が朝鮮に遣使して、国王太宗に献上した土宜※9の中に「紫硯」があり、太宗はこれを臣下たちに下賜※10した、と記述があります。

堺の禅僧、季弘大叔(きこうだいしゅく)の日記「蔗軒日録(しょけんにちろく)」の文明17年(1485)2月4日の記録には、「長門之産紫石之硯一面」とあります。

三条西実隆の日記「実隆公記」の明応5年(1496)10月13日の記録には、周防に下向※11していた龍翔院(三条公敦)から「紫石硯」を贈られた記事があります。

室町時代は硯の名称に「赤間」や「赤間関」は使われておらず、紫色をした硯石の色が注目されていたようです。

江戸時代になると産地の名称「赤間」「赤間関」が硯の裏面に刻印されるようになり、それに呼応して文書類に「赤間硯」「赤間関硯」の記載がみられるようになります。神龍院梵舜※12が記した『梵舜日記』の慶長17年(1612)12月25日の項に「漣首座江赤間硯一面令音信」とあります。また、仙台藩家臣の三澤家(三澤頼母宗直)から長府藩三澤家(三澤四郎左衛門)に宛てた貞亭4年(1687)正月十九日付の書簡※13に「名物之赤間関硯五面」とあります。

正徳元年(1711)の朝鮮通信使の副使、任守幹(ちんじゅかん)の「東槎日記」には、「赤関の石は古くから珍品といわれている」とあり、享保4年(1719)の第9回朝鮮通信使一行の製述官・申維翰(しんゆはん)の紀行文『海游録』には、「赤関の硯は国中の名品」と称されています。この赤関とは赤間関のことです。

貝原益軒(1630~1714)の著した「扶桑記勝」では「赤間関紫硯」と記載され、古川古松軒の紀行文、「西遊雑記」の天明3年(1783)には「赤間関と称せる硯石はことごとく此の邊の産なり。」とあります。

また、国学者、伊藤常足が天保12年(1841)に刊行した九州全域の詳細な地誌「太宰管内志」の田ノ浦の項では「さて世に名高き赤馬関の硯石と云もの此田の浦よりも出る事也。長門の地脈こゝに来れるものなるべし」とあります。

時代は江戸から幕末、明治になって赤間関が市となり、下関市と名を変えても、当地の硯工達は一貫して「赤間関」「赤間関住」と銘を彫ってきました。赤間関硯と呼んで、赤間硯とは言いませんでした。地元の人でないと、この長い名前は呼んでくれないのかもしれません。

現在、赤間硯は下関市と宇部市で作られ、萩焼、大内塗と並んで山口県を代表する工芸品のブランド名として広く知られていますが、下関市に生まれ、硯を作り続けて50余年、発祥の地の自負を込めて、下関市で生まれた硯は「赤間関硯」と呼んでいただきたいと願います。

※6 透過(とうか):通り抜けること

※7 赤女(あかめ):「たい(鯛)」の古称

※8 附会(ふかい):根拠・理由もないのに無理に理屈 をつけること。こじつけること

※9 土宜(とぎ):その土地でできるもの 土産(どさん)

※10 下賜(かし):高貴の人が、身分の低い人に物を与えること

※11 下向(げこう):都から地方へ行くこと

※12 神龍院梵舜(しんりゅういんぼんしゅん):戦国時代から江戸時代初期の神道家

※13 書簡:三澤家文書 下関市立歴史博物館蔵